习近平总书记指出:“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”。为促进我院科学技术普及工作,弘扬科学精神,激发创新活力,12月19日下午,学院举办的“身边的人工智能”科普系列报告活动在计科楼126报告厅进行,邀请了武汉大学测绘遥感与信息工程国家重点实验室武辰教授、我院数据科学与大数据系李程俊副教授、计算机应用系陈麒玉教授、智能科学与技术系黄绍广教授、软件工程系尚建嘎教授、信息安全系朱静副教授、计算机科学与技术系甄慧翔副教授作专题科普报告,学院副院长刘刚主持活动。报告会得到了自然资源信息管理与数字孪生工程软件教育部工程研究中心、智能地学信息处理湖北省重点实验室、智慧地质资源环境技术湖北省工程研究中心、全空间智能信息处理技术及系统湖北省中试基地等科研平台的支持,也是我院建设的武汉市科普基地的活动之一。200余名师生参加了本次活动。

武辰教授报告题目是“智能遥感城市观测与大模型”。城市是人类生产和生活的主要载体,新冠疫情等全球公共卫生事件能够改变人们的生活规律甚至社会的发展轨迹,并直接反映在城市的运行状态中。采用全球观测技术研究公共卫生事件影响下的城市,是十分重要同时也非常有趣的课题。武老师通过介绍街头表演与口罩佩戴、封城与城市车流变化两个场景向同学们普及了高光谱遥感大模型是如何运作的,并比较了基于大模型的新型学习范式较传统AI方法的优势,介绍了遥感大模型在国防军事、双碳战略等国家重大需求中的重要应用前景。目前武辰教授报告的高光谱遥感大模型是开源免费的,欢迎广大师生用于科学研究和实际应用中。

李程俊副教授报告题目是“生成式人工智能在医疗培训中的应用”。临床问诊是所有科室医生的必须培养点,但临床疾病诊断学习复杂性高,学生难以自学。人工智能是开启新时代医疗教育的“金钥匙”,人工智能模拟问诊培训能自适应变换问诊场景,具有系统性和灵活性。临床问诊培训需要跨越理论到实践的鸿沟,李老师对比了“ChatGPT”和生成式人工智能产品在临床问诊功能中的表现,结合实际场景数据带领大家探究人工智能是如何完成培训+考试+打分一系列教学过程。

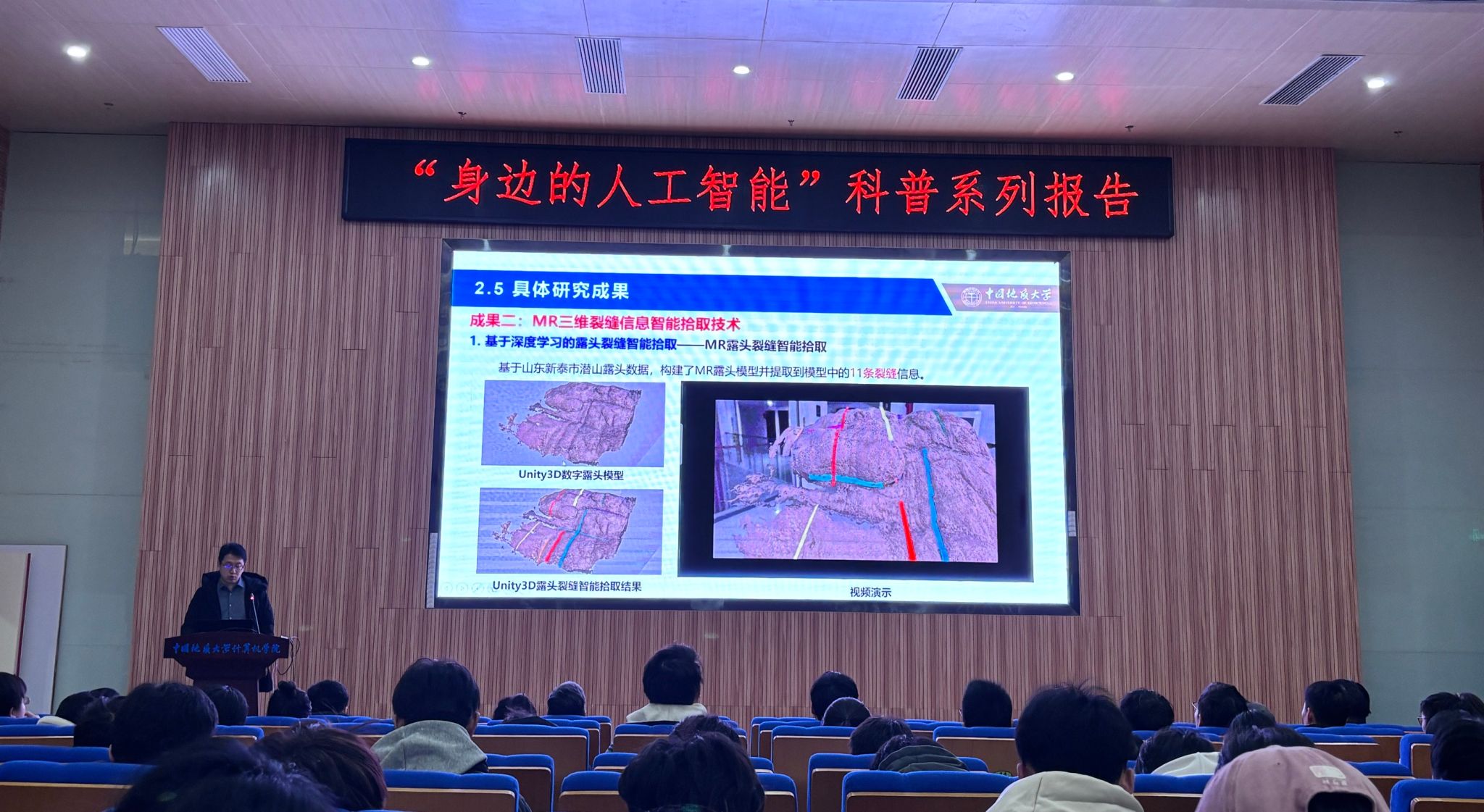

陈麒玉教授报告题目是“MR探索储层裂缝系统”。MR混合现实是让真实物体和虚拟物体实时共存并互动的技术,已经在游戏娱乐、教育培训、能源矿藏等多个领域展现出其独特的应用价值。陈老师向同学们介绍了基于MR的储层裂缝系统表征案例,并用视频演示了MR三维裂缝信息智能拾取、MR三维缝网智能表征等技术。陈教授团队还准备了沉浸式MR头显设备,可供现场师生互动体验。

黄绍广教授报告题目是“靠谱的物质指纹:高光谱”。地球上不同的元素及其化合物都有自己独特的光谱特征,光谱被看作是辨别物质的“指纹”,高光谱是协助看清“指纹”的慧眼。黄老师先后讲解了高光谱遥感信息机理、高光谱遥感成像技术、高光谱图像处理与分析技术、高光谱遥感多领域应用技术四个方面,并通过文物修复、园艺植物自动分类等几个生动的案例为同学们普及高光谱遥感的应用。

尚建嘎教授报告题目是“人工智能工程中机器的学和教”。AI工程实施中,我们不仅要让机器通过数据“学习”,还要“教会”机器如何学习才能更好地完成工作。AI工程化中机器如何“学习”?尚老师为同学们讲解了机器学习运维(MLOps)的过程,涉及实验跟踪、模型部署、模型监控、模型重训练等步骤。AI工程化中机器如何“教学”?尚老师以塔式行走机器人为例讲解了将任务分解成模块、协调模块、选择实现各模块的过程。

朱静副教授报告题目是“人工智能安全”。AI是把双刃剑。朱老师从自动驾驶失误、AI传播虚假信息、数据泄露几个典型案例入手科普了人工智能技术的安全风险,抛出“如何让AI既智能又安全”这个问题。随后介绍了AI技术面临的三大威胁域,即模型安全、数据安全和系统安全。最后带领同学们思考人工智能安全的未来方向:AI安全的日益多样化,未来AI安全研究将聚焦实时性、动态适应性与跨学科融合,确保技术创新能推动社会更大价值的实现。

甄慧翔副教授报告题目是“智能优化算法及其应用”。“什么是优化?”旅游如何规划一天的行程?外卖如何选择最快路线取货送货?甄老师用许多生活中的案例让同学们认识到优化问题无处不在,这些问题又能根据不同的特性分为单目标/多目标、非昂贵/昂贵、单模态/多模态、小规模/大规模、无约束/有约束等优化问题。随后甄老师讲解了智能优化中几种经典的进化算法——遗传算法、粒子群算法、蚁群算法。智能优化在智慧城市、深地探测等国家重大需求中发挥重要作用,是解决许多复杂工程难题的重要工具。

计算机学院重视落实科学普及工作,制定了学院层面相应的科学普及工作促进办法,组成了科普活动领导小组,有组织地推进有关工作,贯彻国家和学校有关部署,作为提升计算机学科社会服务能力的重要途径。